五年反思

最近开始关注李沐大神的B站,李沐大神是机器学期、深度学习届的大牛,MXNET的主要作者和维护者之一,在分布式机器学习领域有很重要的贡献,现在任职于AWS做Senior Principal Scientist (应该是L8等级,如果硬要对标国内的话估计在阿里的P10,P11等级)。在翻看大神视频的间隙,看到了一篇大神的工作五年反思以及另一篇用随机梯度下降来优化人生,深受触动。因此,也想借此机会写一篇工作五年总结(08/2016 to 10/2021)来做一次五年反思。

做有价值的事

对自己的价值

做一件事对个人的价值可以是提升自身的能力和思维,获得即时的反馈或者是延迟的反馈。就拿一块石头最比喻,做对自己本身有价值的事就像是延拓石头空间的边界(例如进入新的领域),可以是打磨石头本身(例如在一个领域深耕),还可以是改变石头本身材质比如从沙子压缩成了钻石(提升核心能力和思维层级)。投资自己,做对自己有价值的事,是所有事的基石。这让我想起了Ray Dalio在他很有名的视频How the economic machine works最后的建议中提到的

- Rule one: Don’t have debt rise faster than income. Because your debt durdens will eventually crush you. 量力而行。

- Rule two: Don’t have income rise fast than productivity. Because you will eventually become uncompetitive. 德要配位。

- Rule three: Do all that you can to raise your productivity. Because, in the long run, that’s what matters most. 投资自己是长期最终要的事

对核心圈的价值

这儿我想把自己身边能够直接影响到的人(核心圈)和更广泛的“社会”区分开来。核心圈可以包括身边的人比如夫妻,子女,直属亲人如父母,直接工作伙伴如直属上级下级、直接同事,亲密的朋友。根据李沐大神一件事的价值公式

受益人数 x 人均时间 x 单位时间价值差

因为核心圈的人数本身不容易增加,也不应该轻易增加,因此重心应该是放在提升人均时间和提高单位时间价值上。比如李沐大神提到了,陪他的儿子,虽然会对工作时间、质量等方面造成影响,但这件事提供了大量陪孩子的时间以及世界上独一无二的价值:一个父亲和子女的互动的单位价值远远高于与一个平均的人互动的价值,以及它是不可替代的,并会有非常对孩子和父亲都有非常深远的影响。

对核心圈以外的价值

对于核心圈以外的价值其实有点类似于,把你自己这一块石头投入社会这个大的海洋中,泛起的涟漪就是你的影响。大部分人只是小石头,影响非常有限,少部分人是更大、更重的石头,有些甚至能到达陨石级别,它们所激发的能量能够影响成千上万人,甚至跨越时间地影响后世。在这个层面,要做的有价值的事,可能是做一个受众很广的产品。这个产品可以是物质的比如袁孔平老先生的杂交水稻,也可以是精神的比如乔布斯的斯坦福演讲。这一切的前提在于你本身的能量,传播路径和受众的理解度,只有当两者兼备的时候给社会带来的更多价值。假设一个人或产品本身没有实打实的能量,那即便受众很大,带来的实质影响从深度和广度来说也是有限和片面的,就有点像你把一大把沙子均匀的洒进大海,和一个同质量的陨石带来的影响,是完全不同的。同时,如果你没有很好地关心传播途径和受众本身的接受度,那即使你的能量很大,那对受众的影响也是有折扣的。

现在的社会把传播路径已经做得非常好了,这并不是说我们就不需要投入精力在这上面,而是不能仅仅把资源和精力放在路径上。打铁还需自身硬,同时想清楚自己想要影响什么样的人群,怎么样更好地使他们理解等等。现在太多的人在“肚子空空”的情况下火了,这也许能够带来短暂的流量、金钱、地位,但对于个人长期来说并没有益处。

目标的选择

就像李沐大神在用随机梯度下降来优化人生里提到的,目标要大,如果你很轻易地知道你要走到哪里,通过大概什么样的途径,那可能目标就不够大。很多人会说“这是对大神来说,我一个普通人不需要什么足够大的目标”。这中理解反映了几个问题:

- 并没有用成长的心态去看待自己,觉得自己的才能是恒定的,并不能有巨大的成长。自知之明的意思并不是限制一个人的发展,而是认清楚自己目前所在的位置,一步一步去走向目标

- 目标足够大都是因人而异的。你的大目标可能别人的小目标,但这并不代表你的目标就不足够亦可赛艇,也不代表不需要你付出足够多的努力。不要被别人玩的游戏影响了自己的人生 对于生长在和平年代的我来说,财务自由是下一个阶段要实现的目标,做到资产带来的被动收入足够支付的支出。当不再为一辈子的生计发愁时,目标应该会是影响更多的人,给别人带来帮助和价值,而至于是什么价值,这会是一个不断变化的答案。而现在的我还是像李沐大神所说的,把时间专注在未来3年的目标上会比较好,在此期间,其实也有很多机会实现为核心圈提供价值和为社会提供价值的机会。

对工作五年的反思

最近写过一篇在WhatsApp的这三年反思了近三年的工作,在18年跳槽的阶段写了选择FB跳槽总结以及Oracle Internet of Things Cloud,也多多少少的每年年末写了一些年度的反思。现在回头来看,从刚来美国读了一年master就毕业的出入职场的小白,到今天有幸在组里承担TL的工作,5年间的收获颇丰。工作5年来最大的收获,其实并不是做的项目,也不是升了职,而是是工作生活中培养的习惯:终生学习,深入思考和勇于尝试。

终生学习

这个在WhatsApp的反思中也有所提到,从19年底培养了阅读的习惯,进而拓展到了终生学习。就像苏格拉底在《申辩篇》里提到的,真正有智慧的人是会觉得自己其实没有什么智慧,自己的所知就像一滴水相较于大海一般的渺小。终生学习是唯一能够了解自己的无知的唯一途径,也正是通过阅读各种学习书籍、博客、文章,看各种教程,我越发清晰了自己的短期和长期目标。 还有一点对于终生学习的思考是关于广度和深度的问题。在Early Retirement Extremely一书里提到了文艺复兴人的概念,也就是会很多领域的技能。

A Renaissance man is a person who is competent in a wide range of fields, covering intellectual areas as well as the arts, physical fitness, and social accomplishments. This contrasts with the more modern, specialized approach, where a person is encouraged to build skills in a single vocation and use the income from that to pay for everything else.

个人认为广度是必要的,但并不是说浅尝辄止,而是一项技能或者对一个领域的理解至少到达到可以工作的水平(working proficiency)。举个栗子,如果想要学剪头,那收益至少要达到剪完头的人能够正常的走出去。至于深度,我觉得可以现在一个领域到达专家的水平,在这个过程中我们往往培养了不仅仅是知识的积淀,还有习惯的培养比如如何深挖一个领域,遇到问题如何解决等等。当再一个领域到达专家水准后,很多技能和习惯是可以迁移到相近领域的。

深入思考

仅仅是照单全收的学习肯定是不行的。有很多优秀的书籍并不是工具书,需要一个人能够想象自己就是作者,去理解表象背后的逻辑,才能真正运用在自己所面对的问题中。最近李沐大神的“带你读论文”系列的视频也提到了相关的内容,比如要站在当年的背景去想如果是自己在论文作者的位置上会做出什么样的选择,以及从现在的观点反观当年的选择,思考可不可以做出更好地选择。总结来说就是需要有pre-morterm的思维和post-mortem的思维去思考一件事。

《Deep work》和《The One Thing》的书中都提到了留出足够的大块时间给最高优先级的事,但现代社会有太多东西可以使我们的时间碎片化。在工作中邮件、通知、聊天、会议、各种各样的工作事项,都可以轻易侵吞整块的时间,每天感觉做了很多事,但又感觉做的事都是一些杂事,没有很系统的思考优先级。我觉得无论一个人在什么等级,都需要留出足够的时间不受打扰地思考优先级,哪怕这可能让你不能兼顾到所有事项(而导致一些事的延迟甚至失败)。我们不能用战术上的成功来掩饰战略上的失败,捡了芝麻丢了西瓜非常容易,有勇气花时间去思考当下、几个月内、几年内最有意义的事,并坚持去做,并及时反思和调整,是非常不容易的。在决定了优先级后,其实可以把自己是怎么思考,参考了什么而做出这个决定的过程给记录下来,在复盘的时候可以用后验的视角去反思。

勇于尝试

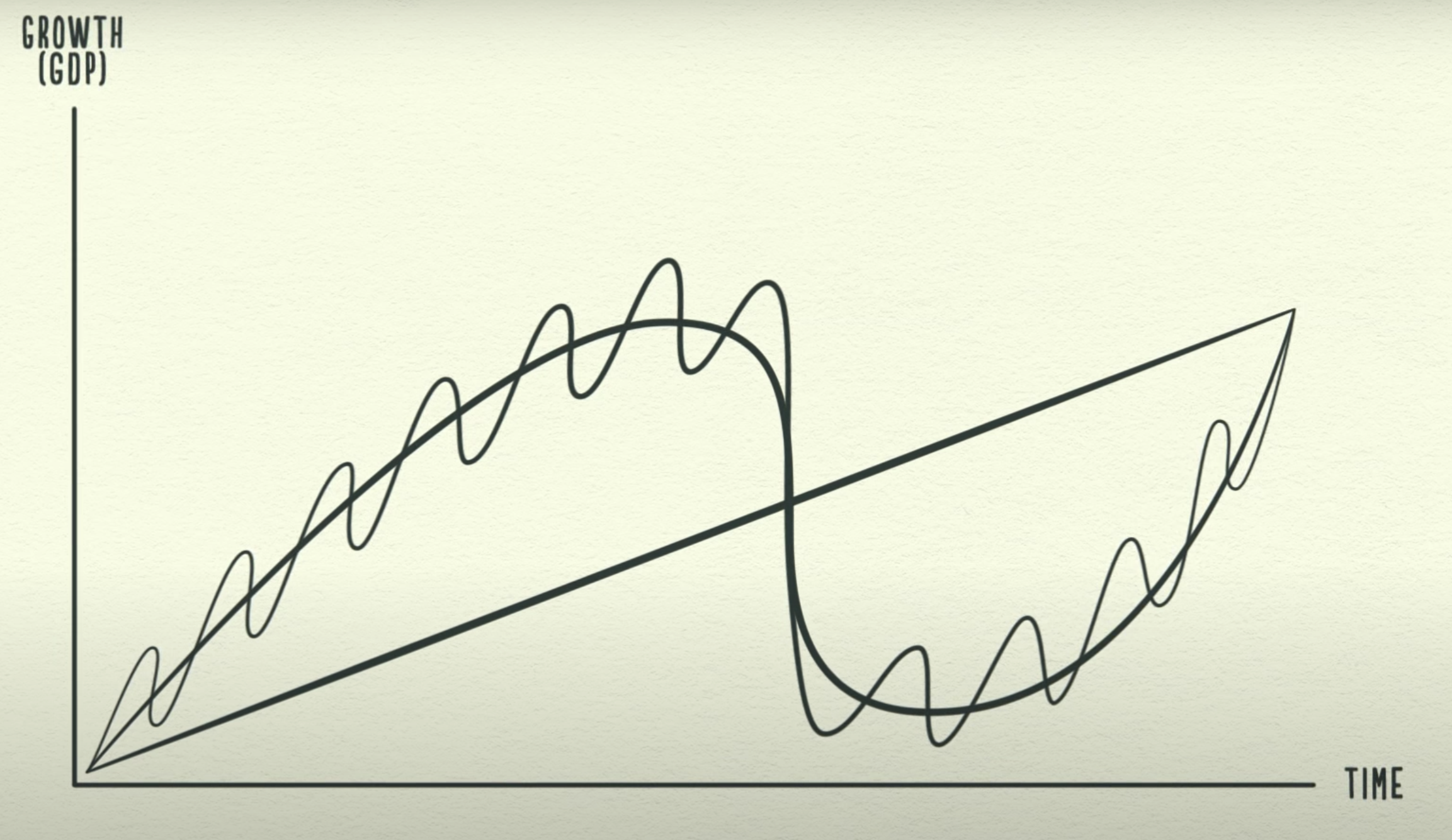

小步快跑,勇于试错是李沐大神在用随机梯度下降来优化人生也提到过的点。对于一个复杂目标来说,除了要有一开始的目标选择和深入思考外,勇于尝试,及时做小反馈和小调整是很重要的。尤其是尝试新的领域,在没有积累的情况下,很少能在一开始就有灵感而看见对的东西,从别人的经验中借鉴是一种方法,但最终我们还是要去自己实践和调整。看得再多,不亲身实践和体会,那也只能浮于表面。最近的工作里也是在思考未来三年组里应该要投入哪一块,能有大致的想法,但是任何宏伟的宫殿有再完善的设计还是需要有一个接一个的项目,一砖一瓦搭建起来的。很多人在一开始也都会持怀疑或者观望的态度,只有你拿出了一定的成绩和原型,别人才会愿意来继续投资。因此三年计划不能只停留在计划上,而是要有短期的成效和收益来平衡长期的投入,至少得把饼画的别人摸得到,而不是只停留在ppt上。