《货币、权力与人》- 20

中国国内学者中,陈国进、李威[38]在借鉴国外同行研究成果基础 上,考察了人口结构与利率水平之间的关系。他们假设人在中年时期 的收入大于消费,会购买资产进行投资,而在青年和老年时期的消费 大于收入因而会借贷或出售资产。因此,如果一国中年人口占总人口 比重高,资产价格将上升;当青年和老年人口占总人口比重高,资产 价格会下降。人口年龄结构影响债券等金融资产的价格和收益,并对 利率造成影响。中年人口数量增加会造成债券价格上升,利率下降; 而青年和老年人数量增加会造成债券价格下降,利率上升。通过采用 16个发达国家1960—2011年共52年的季度数据展开实证研究,发现人 口结构变化是导致利率水平长期变动的重要因素。青年—中年人口比 率与利率之间存在正相关关系

图3—12所反映的是储蓄率随着年龄的变化而发生的变动趋势,就 储蓄率S/Y进行了对数处理,可以看出,在20岁初的时候,开始进行储 蓄,是储蓄的开端,在20—40岁这一年龄段,储蓄率处于不断下降的 状态,考虑到这一时期平均收入在持续上升,这意味着在这一时期消 费是处于快速上升的状态。储蓄率到达最低值是在45岁左右,在此之 后到60多岁这一阶段,储蓄率出现大幅上升,因为消费减少间接导致 储蓄增加。图3—12虽然反映的是储蓄率相对年龄分布的变化趋势,但 是也从侧面反映了消费与年龄分布的趋势。

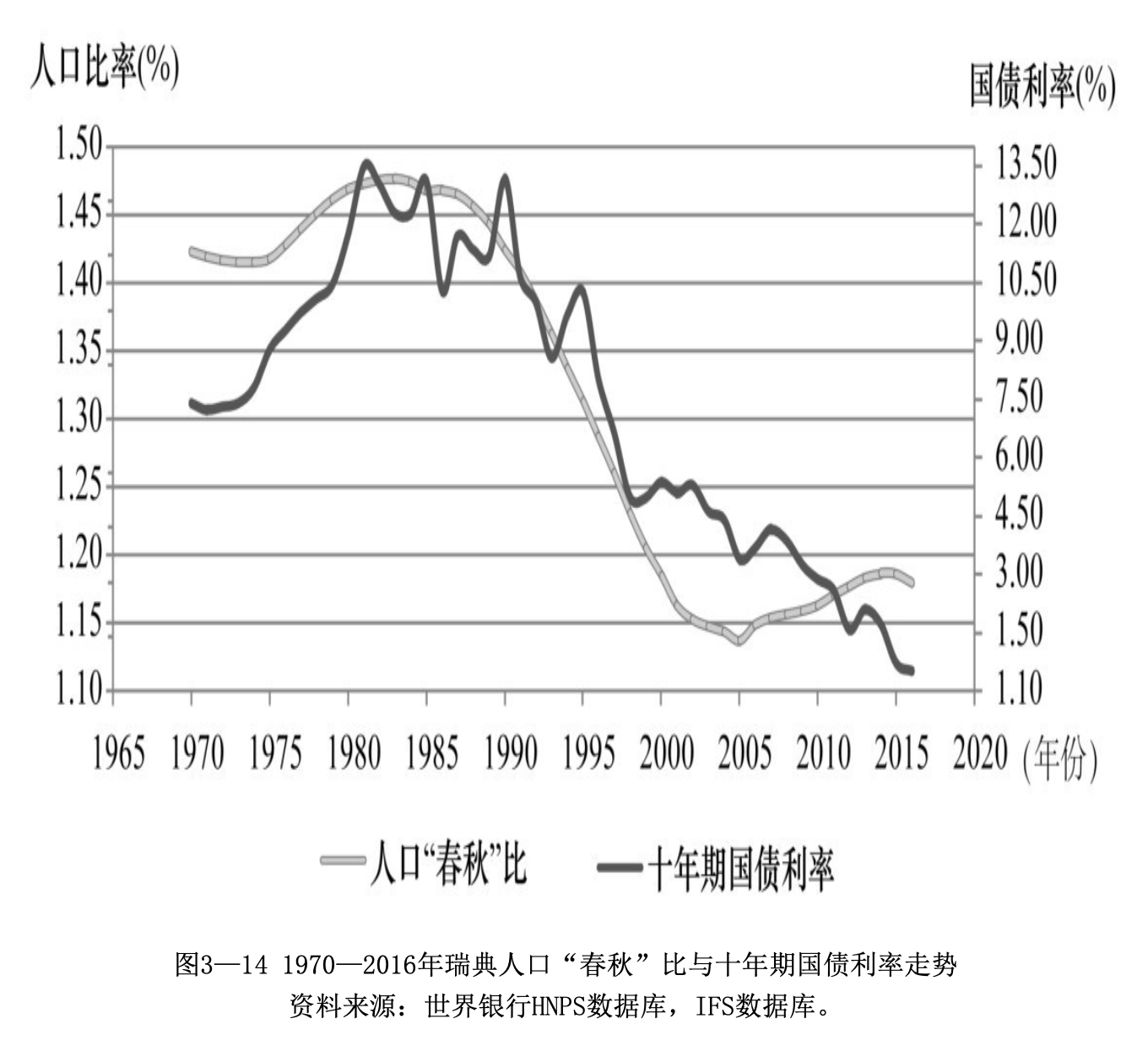

所谓人生一世、草木一春。笔者将人的一生划分为春夏秋冬四 季。其中春季人口特指未工作而仍然作为净消费者的幼儿和青少年, 年龄划分一般为0—24岁。在一个农业社会,16岁之后便是劳动者,但 是在现代工业文明中,23岁大学毕业之后才开始进入工作阶段。中国 作为一个过渡性社会,春季人口结束的数字是在快速变动之中的。秋 季人口特指处于中年和老年的过渡期的45—64岁人群,这类人消费意 愿和需求基本处于下降状态,但其收入全在一生中达到巅峰,是储蓄 的主要贡献者。而24—44岁的夏季人口的特点是收入和支出同时扩 张,65岁之后的冬季人口是收入与支出同时萎缩,这两个群体对于利 率的影响相对可以忽略。通过这样的简化就可以从纷繁复杂的统计数 据中提炼出一个数值,笔者称之为“人口春秋比”,即一个社会里春 季人口同秋季人口规模的比例。按照笔者的假设,该指标应能够反映 一个市场经济体内部消费力量和储蓄力量之间的消长变化,从而指示 出未来长端利率的变化趋势。通过计算十一个经济体的20世纪70年代以来的人口春秋比,并与 它们各自的十年期国债利率走势相拟合,笔者发现上述假设基本能够 得到证实。图3—14、图3—15、图3—16分别是瑞典、英国、日本的人 口结构与远端利率拟合图。不难看出,整体上两者之间的吻合度还是 比较理想。唯独在20世纪70年代出现了普遍的背离。笔者认为,这主 要是与当时两次石油危机带来的外源性通胀上升有关。